前言:為何「三大法」近期成為台灣焦點?

近來,台灣的政治環境和公眾討論中,「三大法」成為備受矚目的議題。這幾項法案主要圍繞「國會改革」展開,包括《立法院職權行使法修正案》以及《刑法》增訂藐視國會罪等重要修訂。它們在立法院審議時,引發了激烈的程序爭議、黨派對立,甚至導致大規模的街頭抗議。這些事件讓社會各界開始深入探討憲政架構、權力平衡,以及民眾權益的保障。本文將詳細拆解這些法案的內涵、背後脈絡、主要爭點,並分析它們對台灣民主體制的潛在衝擊,協助讀者更清楚這場風波的全貌。

「三大法」究竟是什麼?核心法案解析與多重指涉釐清

在台灣社會,「三大法」這個詞最近頻頻出現,尤其指向第十一屆國會第一次會期中,由在野黨主導的國會改革法案。為了讓讀者不致混淆,我們先來釐清它的主要含義,以及過去其他可能的用法。

當前主流:「國會改革」相關的三大法案是什麼?

如今最常被提及的「三大法案」,聚焦於強化國會監督行政的機制,目的是更有效地制衡政府權力。這些法案的主要元素涵蓋:

- 《立法院職權行使法修正案》: 這項修訂範圍廣泛,觸及幾個關鍵部分:

- 總統國情報告的常態化與備詢要求: 規定總統必須在每年二月一日前提交國情報告書,並在三月一日前親赴立法院報告,同時接受立法委員的口頭質詢。這改變了以往總統報告僅為選修且不需即時回應的慣例,目的是加強國會對總統的監督力度。

- 國會調查與聽證權的擴張: 讓立法院在執行職務時,能向政府單位、軍事機構、法人組織、團體或相關社會人士索取資料,並召開聽證會。如果對方不配合或提供不實資訊,可能遭罰款。這項設計旨在提升國會蒐集資訊的能力,進而更好地監督行政運作。

- 《刑法》增訂「藐視國會罪」: 這條新規定針對官員或相關人士在接受國會質詢、調查或聽證時,若出現不實陳述、拒絕交出資料或其他阻礙行為,將承擔刑事責任。它的目標是確保國會能取得可靠的資訊,並維護國會的權威與監督效能。

- 其他配套修法: 除了上述兩項核心,國會改革還可能涉及如《憲法訴訟法》的調整,以強化憲政糾紛的解決途徑,或《立法院組織法》的相應修改,確保新權限能順利實施。

這些修訂試圖重塑總統與國會的互動方式,並擴展立法院對行政的監管深度,這無疑會對台灣的權力分立體系帶來深遠改變。

歷史脈絡與其他「三大法」指涉:避免概念混淆

需要注意的是,「三大法」在台灣的政治討論中,並不限於當前的國會改革。在不同時代或情境下,它可能指向其他重大法案組合。例如:

- 《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》: 以往在政治改革或民生議題的討論中,常見將《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》合稱「三大法」。前者關乎選舉公正,後兩者則涉及憲政穩定與地方財政獨立。

- 其他重大法案組合: 依據執政黨的施政方向或社會熱點,媒體與專家有時會將當時的三項關鍵法案統稱「三大法」,以強調其意義。

本文主要針對現在的「國會改革」法案進行探討,以免讀者產生誤解。認識這些多層面的用法,能幫助我們更準確地把握當前議題的脈動。

國會改革「三大法」的修法背景與立法過程

這次「三大法」的國會改革,並非突然浮現,而是根植於特定的政治環境和曲折的立法歷程。透過這些背景,我們能更好地理解爭議的源頭。

修法動機與朝野立場:為何此時推動?

推動這些修法的動機,主要來自2024年總統與立委選舉後,國會形成「三黨不過半」的局面。國民黨和民眾黨的在野聯盟掌握多數席次,他們主張需強化國會監督,以平衡民進黨政府的行政權力。

- 國民黨與民眾黨的立場: 這兩黨指出,過去八年民進黨執政時,行政權力過於集中,國會監督形同虛設,導致政策不透明和弊端頻現。因此,他們倡議透過擴大調查權、聽證權,以及要求總統定期報告並備詢,來提升國會的制衡作用,促進透明治理與責任問政。

- 民進黨的反對聲浪: 作為執政黨,民進黨強烈質疑這些修法,擔心它們會造成「國會擴權」,侵蝕行政與監察權力,甚至威脅民眾的言論自由與隱私。他們也批評立法程序太倉促,欠缺充分辯論與黨派協調。

這場修法不僅凸顯政黨對憲政改革的不同視角,更暴露了在權力配置與平衡原則上的深層分歧。

從提案、審查到三讀:關鍵時間軸與爭議事件

「三大法」的立法之路充斥衝突,以下是主要時間線與事件摘要:

- 提案階段: 2024年初,新國會開議後,國民黨與民眾黨團相繼提出國會改革草案,包括《立法院職權行使法》修正及《刑法》藐視國會罪條文。

- 委員會審查: 在司法及法制委員會階段,朝野意見相左,審查過程頻生摩擦。許多條款未經詳盡討論,就被在野黨多數通過送出委員會,引來民進黨指責程序不公。

- 朝野協商: 雖然舉行協商,但因立場懸殊,多無成果。爭議條文在協商期限結束後,直接轉入院會審議。

- 院會審議與三讀通過: 從5月中旬開始,立法院多次處理這些法案。民進黨因程序與內容疑慮,頻提散會動議、程序發言,甚至與在野黨發生肢體推擠。經過多次激烈表決,終於在2024年5月28日,憑國民黨與民眾黨的多數優勢完成三讀。在此期間,立法院外湧現大批民眾,發起「青鳥行動」抗議修法內容與程序,呼籲退回重審。更多細節可參考中央通訊社的相關報導。

這整個過程不僅揭露了台灣憲政在權力分立上的緊張關係,也彰顯了公民社會對重大立法的高度參與。

核心爭議深度剖析:國會擴權、權力分立與人民權益

「三大法」引發的風波,根源在於它們觸動了台灣憲政的基石,如權力分立、制衡機制,以及對民眾權益的衝擊。接下來,我們逐一剖析這些要點。

總統國情報告與備詢義務:憲政慣例的挑戰

修法將總統赴立法院報告從可選變為強制,並要求即時接受口頭質詢,這對既有憲政慣例帶來巨大衝擊:

- 慣例的轉變: 以往,憲法增修條文雖允許總統報告,但無強制備詢的規定。實際操作中,總統常採統問統答或迴避即時回應,以維持元首的獨立地位。這次修法打破了總統不直接向國會負責的傳統。

- 權力分立的隱憂: 反對聲音認為,總統作為國家元首,不應像行政院長般接受備詢。這可能混淆總統制與內閣制的區別,讓總統權力受國會過度牽制,進而動搖權力分立的基礎。同時,也引發是否會讓總統淪為「民選皇帝」或「強化版行政院長」的辯論。

國會調查權與聽證權:範圍、對象與界限爭議

雖然擴大立法院的調查與聽證權,但其範疇、適用對象及與監察院權責的交疊,成為熱議焦點:

- 調查範圍過寬: 新規定允許立法院向政府、軍隊、法人、團體或「社會相關人士」索取資料。批評者指出,「社會相關人士」的界定太模糊,可能波及普通民眾、企業,甚至個人隱私與商業機密。

- 與監察院的權責重疊: 憲法增修條文定位監察院為最高監察機構,擁有調查權。新法強化立法院調查,可能造成功能重複或衝突。如何劃分界線,避免權力疊加,是迫切需解決的問題。

- 程序保障的缺失: 對被調查者,新法在保密、拒證權、律師參與等方面的規定不夠周全,恐損害當事人權益。

藐視國會罪的定義與適用:言論自由的界線?

新增的「藐視國會罪」針對國會程序中的不配合行為設刑事罰,但其定義與範圍引發言論自由的疑慮:

- 要件不明確: 「虛偽陳述」或「拒絕資料」的標準過於籠統。在質詢或聽證中,官員或民眾若因表述不準或資訊不足而被控罪,可能產生「以言入罪」的威嚇效應。

- 對民眾的影響: 若適用於「社會相關人士」,一般公民在調查中若被視為不配合,也可能面臨追訴。這對言論自由、資訊揭露及免於恐懼的權利構成威脅。

- 與司法的界線: 此罪涉及刑事判定,應由司法處理。但國會自行認定並移送,可能違反權力分立,讓國會兼有立法、調查與準司法角色。

權力分立原則的挑戰:三權制衡的失衡疑慮

這些爭議最終匯聚到台灣憲政的核心——權力分立與制衡:

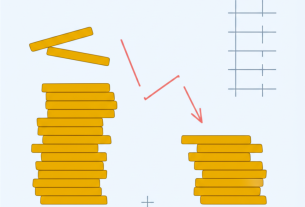

- 國會權力膨脹: 反對者擔心,調查權擴張、總統備詢及刑事罰則,讓立法院權力超出憲法範疇,可能造成「國會獨大」,擾亂行政、立法、司法、監察、考試五權的均衡。

- 其他權力的壓縮: 行政首長在質詢時風險升高;監察院調查可能被邊緣化;司法在處理此類案件時,易受政治干擾。

- 憲政危機隱患: 若分立原則受損,可能降低政府效率、加劇政治動盪,甚至釀成危機。這解釋了各界為何如此警覺。

國會改革「三大法」的憲政衝擊與未來展望

「三大法」的通過,對台灣民主憲政帶來持久影響。未來化解爭議,將考驗各方智慧與憲法法庭的功能。

對台灣民主憲政體制的深遠影響

這些法案實施後,可能對民主運作產生多重效應:

- 政府效能與穩定: 加強國會監督有助透明,但也可能讓行政決策更受掣肘,影響應變與效率。長期朝野對峙恐致政局不穩。

- 公民參與與權利: 藐視國會罪與調查擴張,可能讓民眾在公共討論時猶豫,擔心言論受限或隱私外洩,挑戰言論自由與權益保障。

- 憲政秩序重塑: 修法改變總統與國會關係,以及權力機關界線,促使社會與學界反思五權分立的實際運作。

釋憲可能性與後續發展:憲法法庭的角色

因爭議劇烈,行政院於2024年6月6日對《立法院職權行使法修正案》及《刑法》藐視國會罪條文,經總統核可後,啟動覆議程序。

- 覆議機制: 依憲法增修條文,行政院若視法案有礙,可請立法院覆議。若立法院二分之一以上委員維持原案,行政院須接受;否則法案失效。

- 釋憲途徑: 若原案維持生效,行政院、總統府、委員或公民團體可向憲法法庭聲請釋憲,求其裁定合憲性。

憲法法庭將是守護憲政的關鍵,其判決將決定修法是否符權力分立與人權原則。相關程序與案例,可參考司法院憲法法庭的介紹。

國際視角:他山之石與台灣借鏡

許多民主國家國會有調查權與懲罰不實陳述的機制,但通常設嚴格限制,台灣可借鏡:

- 美國: 國會調查廣泛,可傳人證物,不配合者涉藐視國會罪,但需司法協助,程序嚴格。

- 德國: 聯邦議會調查委員會受憲法保護,但範圍與程序受法規約束,重視個人權利。

- 韓國: 國會調查權有罰則,近年追究官員不實,但適用與透明度仍受討論。

- 英國: 調查多經委員會,藐視行為可由國會懲戒,但依法律原則行事。

國際案例強調,在監督與權利、權力分立間求平衡。台灣改革應慎思這些經驗,確保符合法治精神。

結論:理解「三大法」,關心台灣民主

國會改革「三大法」的風波,不只是法案調整,更是對台灣民主憲政的全面檢討。它牽涉總統權限、國會監督、行政平衡與民眾權益,未來發展將形塑政治格局。

對每位公民而言,了解這些法案的細節、背景與爭點,非常關鍵。這不僅是跟上時事,更是參與民主的體現。不論覆議或釋憲結果如何,這場討論已讓社會更深刻反思權力分立的本质、國會角色,以及監督與效率、權力與責任的協調。持續追蹤後續,並投入公共對話,是關心台灣民主的每個人應盡的義務。

三大法案是什麼?它包含哪三部法律?

台灣近期熱議的「三大法案」,主要連結國會改革,核心包括:

- 《立法院職權行使法》修正案:涵蓋總統國情報告常態化與備詢、國會調查及聽證權擴大。

- 《刑法》增訂「藐視國會罪」:針對國會程序中不實陳述或不配合的刑事責任。

有時也延伸至其他配套修法,但前兩項是最關鍵的。

國會改革修法後,總統到立法院報告會有什麼改變?

之前,總統報告為選修,且實務上不需即時備詢。修法後,總統須在二月一日前提交報告書,三月一日前赴立法院報告,並接受立法委員口頭提問。這使報告成為年度常態,並要求直接回應質詢。

什麼是「藐視國會罪」?一般民眾會受影響嗎?

「藐視國會罪」懲罰官員或相關人士在質詢、調查或聽證中不實陳述或拒絕配合,以確保國會獲取真實資訊。

對一般民眾,爭議在於調查對象擴及「社會相關人員」,若被要求參與並認定不配合,可能面臨追訴。這引發言論自由與權益的疑慮。

國會調查權和監察院的調查權有什麼不同?會不會重疊?

監察院依憲法增修條文為最高監察機關,調查聚焦公務員失職或行政不法。立法院調查則輔助立法,強調政治監督。

修法後,立法院調查範圍擴大,可能與監察院重疊。釐清界線以避衝突,是憲政重點。

如果行政院對三讀通過的法案有疑慮,可以怎麼做?

依憲法增修條文,行政院若視法案有礙,經總統核可,可請立法院覆議。若立法院二分之一以上委員維持,行政院須接受;否則法案失效。

「三大法案」的爭議點主要集中在哪裡?

主要包括:

- 國會擴權: 擔心侵犯行政與監察權。

- 權力分立失衡: 總統備詢與調查擴大是否擾亂三權。

- 程序瑕疵: 立法過程欠缺討論與協商。

- 人民權益侵害: 藐視罪與調查對象擴大影響言論與隱私。

- 合憲性問題: 條文是否符憲法精神。

立法院三讀通過後,法案就會立刻生效嗎?

不一定。三讀後需總統公布生效。公布前,行政院可提覆議;覆議成功則失效,否則公布後生效。生效後,仍可釋憲挑戰。

除了國會改革,還有哪些法案曾被稱為「三大法」?

「三大法」非正式用語,不同時期指不同組合。如過去將《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》合稱,視當時焦點而定。

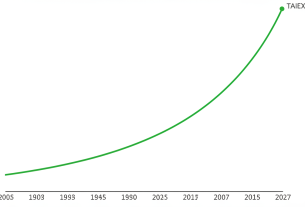

這次國會改革「三大法」對台灣民主會有什麼長遠影響?

影響包括:

- 重塑總統與國會關係。

- 影響施政效率與穩定。

- 改變公民政治參與,可能衝擊言論自由。

- 強化憲法法庭在分立爭議的角色。

- 挑戰憲政慣例與五權模式。

如果法案被聲請釋憲,結果會如何?

憲法法庭審查合憲性,判決具最終力。可宣告全部或部分違憲而失效,或合憲繼續有效。結果將形塑台灣憲政未來。